Le finanze cantonali: una discussione indispensabile

Una sfida per economia e popolazione

Nelle scorse settimane si è (ri)acceso il dibattito sullo stato delle finanze cantonali, soprattutto perché le associazioni economiche hanno sollevato alcune problematiche scomode, ma che vanno affrontate nell’ottica di dare solidità finanziaria al nostro cantone. Le reazioni sono state anche molto virulente, come se si trattasse di un delitto di lesa maestà sottolineare l’esistenza di cifre incontrovertibili che parlano di un chiaro aumento della spesa pubblica. Indurre alla riflessione se questa sia totalmente giustificata non dovrebbe essere un tabù, ma oggetto di una sana e libera discussione. Purtroppo, le gabbie ideologiche impediscono un confronto costruttivo, almeno in questa fase, ma non per questo va abbandonato il tema che tocca tutti, nessuno escluso. Ricchi veri o presunti, classe media, meno abbienti, ovviamente l’economia, ecc.

Del resto, il pessimo stato delle finanze pubbliche del nostro Cantone è una preoccupazione crescente, condivisa non solo dal mondo economico, ma anche da molti cittadini, sempre più consapevoli delle conseguenze di una gestione pubblica poco sostenibile. Non si tratta qui di cercare responsabilità né di addossare colpe, ma piuttosto di ragionare su ciò che è necessario e ciò che invece può magari essere limitato o gestito diversamente. In sostanza, valutare se i mezzi pubblici vengono spesi correttamente e in modo efficace. Francamente, non ci sembra di chiedere la luna…

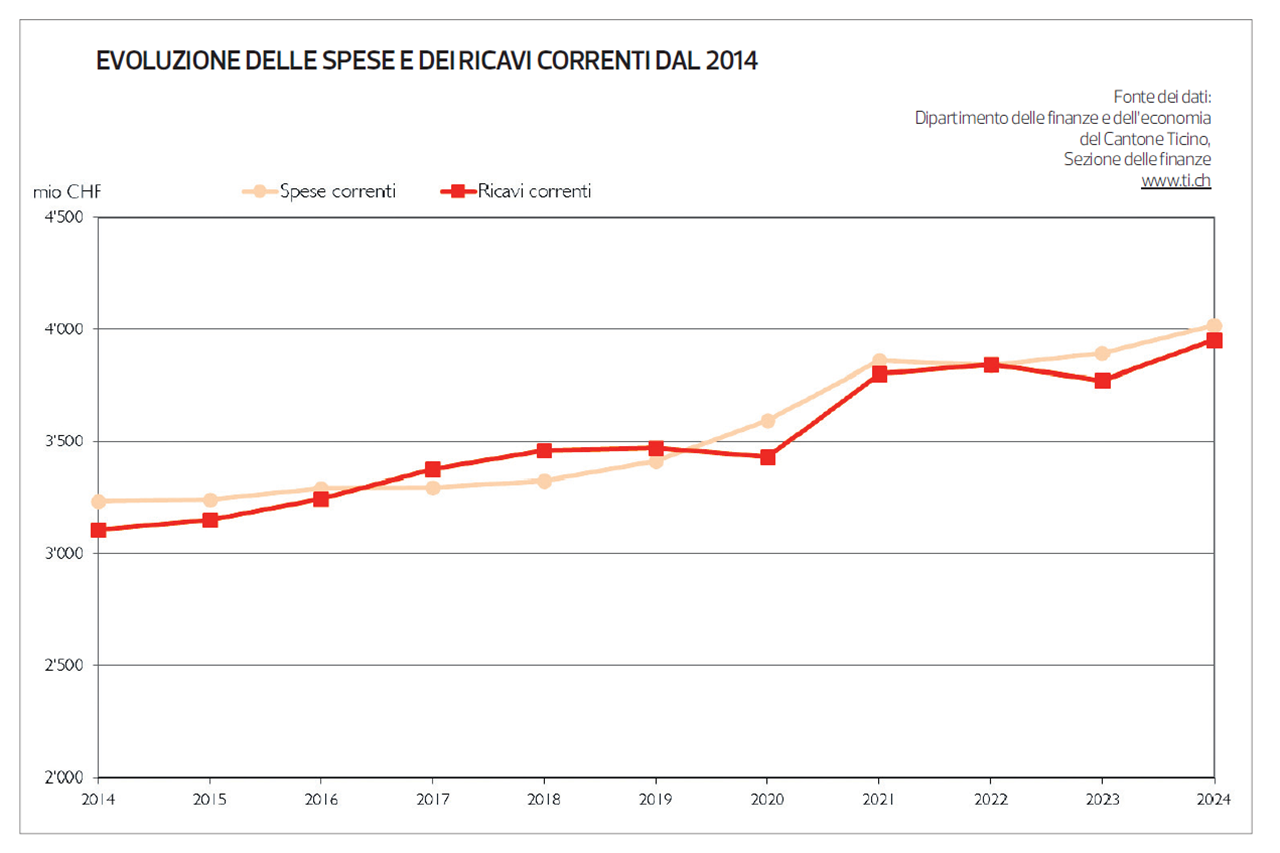

A fronte di un tessuto economico dinamico e sorprendentemente resiliente alle numerose crisi degli ultimi vent’anni – che ha garantito una sostanziale stabilità delle entrate fiscali – è infatti la crescita della spesa pubblica a destare le maggiori preoccupazioni. Non è quindi, almeno per il momento, un problema di mancanza di risorse, quanto piuttosto di crescita incontrollata delle usci-te, che sta alimentando un indebitamento significativo.

Le sfide all’orizzonte non mancano. Basti pensare all’evoluzione demografica, con una popolazione sempre più anziana che da un lato riduce la base imponibile e dall’altro aumenta il fabbisogno di cure e dunque la pressione sulla spesa sanitaria. Questo è solo uno dei tanti segnali di cambiamento che richiedono una visione politica lungimirante, capace di sostenere l’iniziativa imprenditoriale e la crescita economica come strumenti di benessere collettivo e sostenibilità a lungo termine. Elementi essenziali per il benessere comune di tutte le cittadine e i cittadini.

Spesso si ha l’impressione che la spesa pubblica sia qualcosa di distante: lo Stato spende, apparentemente con risorse proprie, e la questione sembra non toccarci. In realtà, quei soldi sono nostri, cioè dei contribuenti, come ebbe a dire giustamente l’ex Consigliere federale Maurer durante la crisi del Covid: “Gestiamo gli aiuti in modo oculato perché non sono i soldi della Confederazione ma quelli di cittadine e cittadini”. E non sono illimitati. I conti dello Stato, contenuti in documenti tecnici poco letti, sembrano lontani dalla vita quotidiana. Ma il loro impatto è reale. Troppo spesso ci indigniamo sul momento, per poi tornare all’indifferenza. Il rischio? Abituarsi all’emergenza e considerarla normale.

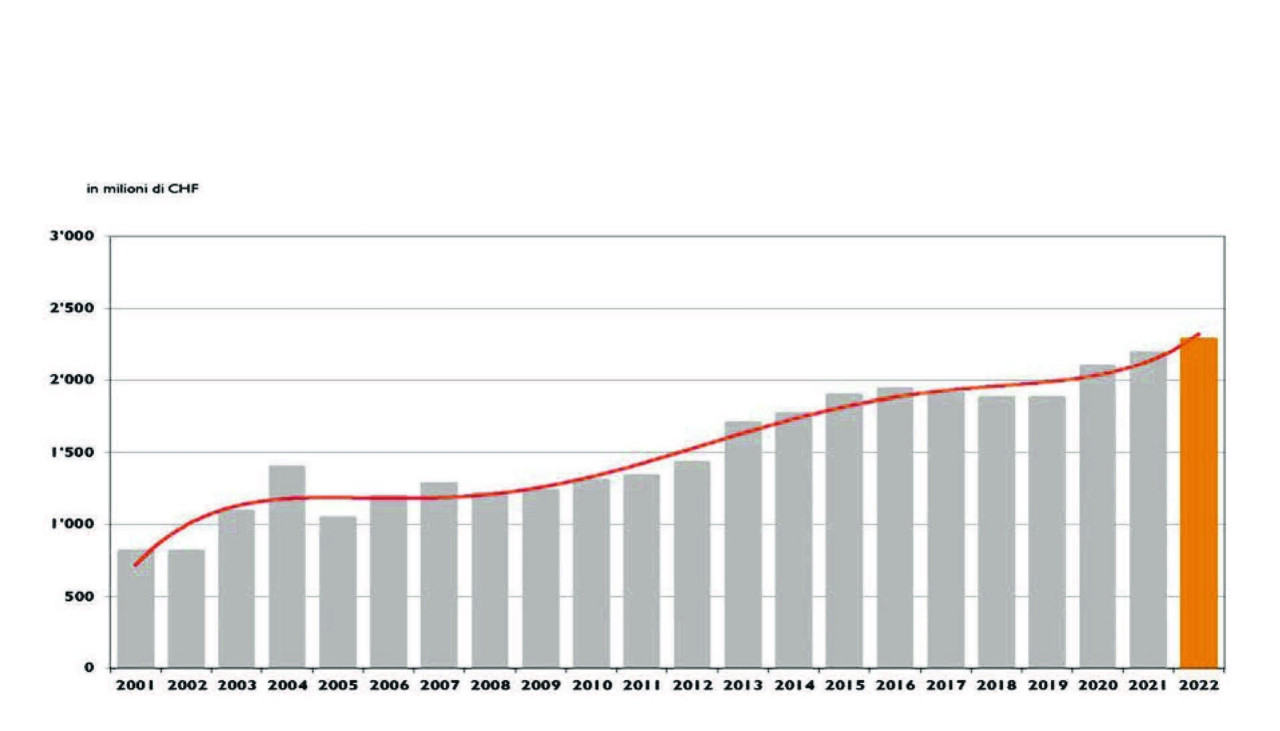

Anche lo Stato, come una famiglia o un’impresa, non può permettersi di spendere ciò che non ha. Un indebitamento cronico comporta rischi sistemici e limita sempre più la libertà di manovra politica ed economica. E nel Canton Ticino questo è ormai un dato di fatto. Negli ultimi 30 anni la spesa cantonale è quasi triplicata: da 1,6 miliardi nel 1990 a circa 4,5 miliardi nel preventivo 2025. Solo quest’anno è previsto un disavanzo di 97 milioni: soldi che non abbiamo, ma che abbiamo comunque deciso di spendere.

È evidente che una dinamica di questo tipo non può essere sostenuta a lungo, soprattutto in assenza di un piano credibile di contenimento e di riorientamento della spesa. Una delle voci più rilevanti è rappresentata dal sistema dei sussidi per i premi di cassa malati (RIPAM), oggi pari a oltre 400 milioni di franchi (includendo la parte PCI), cioè circa il 10% della spesa pubblica cantonale.

Questa cifra è in costante crescita.

Il problema non è l’aiuto ai più deboli, doveroso e giustificato e che nessuno si sogna di rimettere in questione, ma l’attuale sistema è diventato talmente ampio da includere famiglie con redditi mensili lordi pari a 12’000 franchi. Se le finanze cantonali fossero solide, la cosa sarebbe forse accettabile, seppur discutibile. Ma la realtà è ben diversa. Indebitarsi per sostenere anche chi non ne ha effettivamente bisogno è una distorsione che deve essere affrontata, anche e soprattutto nell’interesse delle fasce più deboli.

Il Parlamento, dopo aver approvato una riduzione mirata dei sussidi, ha successivamente annullato la decisione. Una retromarcia dettata più da logiche elettorali che da valutazioni oggettive.

E proprio qui sta il nodo del problema: troppo spesso il buon senso è sacrificato sull’altare del consenso politico. Ancora una volta, la politica ha preferito la popolarità alla responsabilità, rinviando un problema che non fa che aggravarsi. Non si tratta di considerazioni astratte.

Fonte dei dati:

Rapporto di minoranza 8258 R2 della Commissione gestione e finanze sul messaggio 29 marzo 2023

concernente il Consuntivo 2022

L’indebitamento pubblico ha conseguenze molto concrete, che meritano di essere richiamate:

Cresce la spesa per interessi, con un debito elevato, una parte consistente delle risorse pubbliche deve essere destinata al pagamento degli interessi sul debito, sottraendo risorse ad altri settori vitali come l’istruzione, la ricerca o le infrastrutture.

Si ostacola la crescita economica, poiché le risorse impiegate per servire il debito non sono più disponibili per investimenti produttivi.

Si rischia una crisi di fiducia da parte degli investitori, con l’effetto di un aumento dei tassi d’interesse e una maggiore difficoltà di accesso al credito.

Lo Stato diventa più vulnerabile a shock esterni, riducendo la propria capacità di risposta in caso di crisi future. Un alto livello di indebitamento rende lo Stato più vulnerabile a eventi imprevisti di ordine economico e finanziario.

Infine, si trasferisce un fardello pesante sulle prossime generazioni, compromettendo la solidarietà intergenerazionale, principio fondante di ogni comunità responsabile.

I debiti, prima o poi, vanno pagati. Se la nostra generazione non vuole farlo, saranno purtroppo i nostri figli e i nostri nipoti ad essere chiamati alla cassa.

Questi aspetti vanno sottolineati, non per allarmismo, ma per senso di responsabilità. Chi rifiuta la discussione non rende purtroppo servizio al sistema ma alla lunga non fa altro che indebolirlo, in nome di una solidarietà di facciata che in realtà è volta a proteggere rendite di posizione.

Peccato, perché così non se ne esce. Il mondo economico non vuole affamare il popolo, bensì contribuire, oltre che con la ricchezza che viene distribuita, a rafforzare lo Stato affinché questo possa essere gestito in maniera sana per intervenire laddove è veramente necessario.

I tempi dell’innaffiatoio per dare a tutti non sono tramontati politicamente ma lo sono economicamente. Non si può più sostenere un’evoluzione come quella in atto. Non ci si può pertanto limitare, nel dibattito politico e mediatico, a far prevalere lo slogan “Stop ai tagli!”, malgrado l’esplosione della spesa pubblica. Poi, di quali tagli stiamo parlando? Negli ultimi decenni, in Ticino, non si è tagliato nulla: si è solo continuato ad aumentare la spesa, spesso senza un vero controllo né una visione d’insieme.

È quindi urgente affrontare questo tema in modo serio, concreto e basato sui fatti. Solo così potremo costruire politiche pubbliche sostenibili, che mettano al centro l’interesse collettivo e non la convenienza elettorale. Noi siamo aperti alla discussione, ma lo devono essere tutti, abbandonando le gabbie ideologiche.